Lehramt an Gymnasien

Für das Lehramt an Gymnasien können Sie an der Technischen Universität Darmstadt aus einem großen Fächerangebot wählen. Das Besondere eines Lehramtsstudiums an der TU Darmstadt ist das MINT-Profil, das Ihnen die einzigartige Möglichkeit bietet, auch geistes- und gesellschaftswissenschaftliche Fächer aus einer technisch-naturwissenschaftlichen Perspektive zu betrachten. Indem Sie beispielsweise Veranstaltungen wie Pädagogik der Naturwissenschaften oder MINT-Medienpädagogik besuchen, erwerben Sie die Kompetenz, interdisziplinär bzw. fächerübergreifend zu denken und zu handeln.

Informationsbroschüre für Erstsemesterstudierende

Informationen und Tipps zum Studiengang Lehramt an Gymnasien (wird in neuem Tab geöffnet)

Studienaufbau Lehramt an Gymnasien

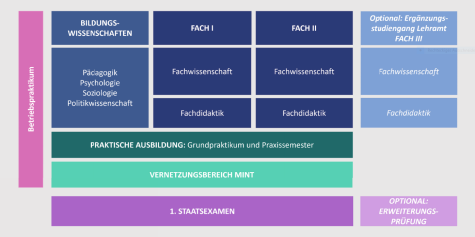

Im Studiengang Lehramt an Gymnasien studieren Sie mindestens zwei Unterrichtsfächer, die Sie frei miteinander kombinieren können. Ein drittes Fach können Sie als sogenanntes Ergänzungsfach studieren (Ergänzungsstudiengang Lehramt).

In einem MINT-orientierten Vernetzungsbereich erwerben Sie interdisziplinäre, naturwissenschaftlich-technische Kompetenzen, die Sie beispielsweise befähigen fachübergreifende Unterrichtsprojekte zu planen.

Unabhängig von Ihren Fächern beinhaltet die Ausbildung außerdem das Studium der Bildungswissenschaften mit pädagogischen, psychologischen, soziologischen und politikwissenschaftlichen Anteilen.

In den praktischen Anteilen des Studiums, dem Grundpraktikum und dem Praxissemester, erhalten Sie die Gelegenheit erste Praxiserfahrungen in der Schule zu sammeln und Ihre eigene Lehrpersönlichkeit zu entwickeln.

Zusätzlich absolvieren Sie vor bzw. neben dem Studium ein Betriebspraktikum, welches in einem gewerblichen oder dienstleistenden Betrieb stattfindet und Ihnen Einblicke in ein Berufsfeld außerhalb des pädagogischen Bereichs vermitteln soll.

Die Regelstudienzeit beträgt neun Semester, das Studium schließt mit dem Ersten Staatsexamen ab (verantwortlich für die Prüfung ist die Hessische Lehrkräfteakademie).

Der Vernetzungsbereich im Studiengang Lehramt an Gymnasien

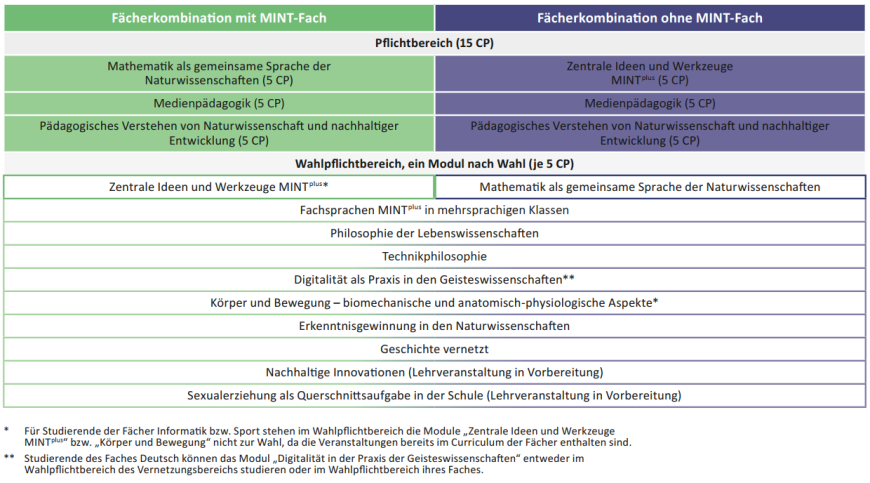

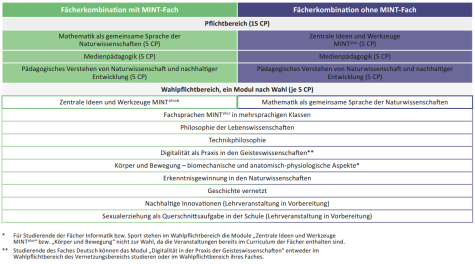

Der Vernetzungsbereich ist seit dem Wintersemester 2017/18 verpflichtend für alle LaG-Studierenden. Je nachdem, ob Sie bei Ihrer Fächerwahl mindestens ein MINT-Fach (Mathematik, Informatik, Physik, Chemie, Biologie) belegen oder ausschließlich nicht-MINT-Fächer (Philosophie & Ethik, Deutsch, Geschichte, Sport) studieren, variieren die Module, die Sie im Vernetzungsbereich absolvieren.

In der Tabelle finden Sie die jeweiligen Kombinationsmöglichkeiten unterteilt nach Pflicht- und Wahlpflichtbereich. Im Pflichtbereich belegen Sie alle drei Module, im Wahlpflichtbereich wählen Sie ein Modul aus. Im Folgenden finden Sie eine genaue Erläuterung der einzelnen Module je nach Fächerkombination:

Studienplanung

Ihr Stundenplan sieht idealerweise so aus, dass Sie in jedem Semester Ihre beiden Fächer und die Bildungswissenschaften (oder auch Grundwissenschaften) studieren sowie Veranstaltungen im Vernetzungsbereich belegen und in den dafür vorgesehenen Semestern Praktika absolvieren.

Ihr Studium besteht insgesamt aus 240 Leistungspunkten (CP) und dauert in der Regel 8 Semester. Im neunten Semester legen Sie Ihre Erste Staatsprüfung ab. Für die Staatsprüfung ist die Prüfungsstelle Darmstadt der Hessischen Lehrkräfteakademie zuständig, die eng mit dem Zentrum für Lehrkräftebildung und den Fachbereichen zusammenarbeitet. Alle Informationen zur Anmeldung zur Ersten Staatsprüfung finden Sie daher auf der Website der Prüfungsstelle Darmstadt. Zudem werden am Zentrum für Lehrkräftebildung regelmäßig Informationsveranstaltungen durchgeführt.

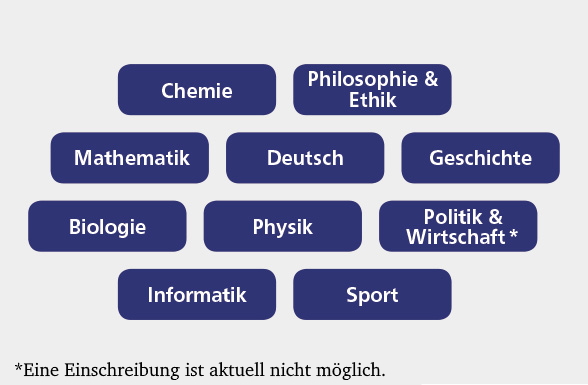

Fächerangebot Lehramt an Gymnasien

Das Studium besteht aus den Bildungswissenschaften (oder auch Grundwissenschaften), die für alle Studierenden obligatorisch sind, und zwei Unterrichtsfächern. Im Rahmen des Ergänzungsstudiengangs Lehramt kann ein weiteres Unterrichtsfach studiert und mit der Erweiterungsprüfung nach § 33 HLbG abgeschlossen werden. Die angebotenen Fächer sind frei miteinander kombinierbar, sodass individuell sehr unterschiedliche, jedoch gleichwertige Studienverläufe möglich sind. Zusätzlich belegen Sie Veranstaltungen in einem interdisziplinären MINT-orientierten Vernetzungsbereich.

Die Studienordnungen der einzelnen Fächer, der Bildungs- bzw. Grundwissenschaften sowie des Vernetzungsbereichs finden Sie hier .

Alle weiteren Informationen finden Sie auf den folgenden Seiten:

- Bildungs-/ Grundwissenschaften: Homepage des Fachbereichs 3

- Biologie: Homepage des Fachbereichs 10 ;Lehramtsstudium im Fachbereich 10

- Chemie: Homepage des Fachbereichs 7; Lehramtsstudium im Fachbereich 7

- Deutsch: Homepage des Fachbereichs 2; Lehramtsstudium im Fachbereich 2

- Geschichte: Homepage des Fachbereichs 2; Lehramtsstudium im Fachbereich 2

- Informatik: Homepage des Fachbereichs 20; Lehramtsstudium im Fachbereich 20

- Mathematik: Homepage des Fachbereichs 4; Lehramtsstudium im Fachbereich 4

- Philosophie/Ethik: Homepage des Fachbereichs 2; Lehramtsstudium im Fachbereich 2

- Physik: Homepage des Fachbereichs 5; Lehramtsstudium im Fachbereich 5

- Sport: Homepage des Fachbereichs 3